Sumario:1. Introducción, 2. Control Difuso y Control Convencional: ¿rivales o complementarios?, 3. Consideraciones.

1. Introducción

Aplicar el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad nos lleva a definir cada uno de estos conceptos para brindar una respuesta bien fundamentada. Por control difuso entendemos que se prefiere a la Constitución por encima de las demás normas de rango inferior; y por control de convencionalidad entendemos que el estado peruano debe ceñirse a las normas establecidas en el convenio al cual se encuentra suscrito de manera que se garantice el respeto del acuerdo.

Ahora bien, durante esta era de los cambios sociales y evolución de la inteligencia artificial, se han despertado nuevas problemáticas que habían estado desatendidas por nuestro ordenamiento, evidenciándose no solo la deficiencia legislativa sino también la lentitud de la regulación frente a la sofisticación de las nuevas necesidades de nuestra sociedad.

2. Control Difuso y Control Convencional: ¿rivales o complementarios?

Cuando se enfrentan una norma de menor jerarquía y una norma de rango constitucional, el Juez deberá elegir la primacía constitucional de acuerdo con el principio de control difuso debidamente articulado en el Nuevo Código Procesal Constitucional, sin embargo, ¿qué sucede cuando una norma de rango de ley es incompatible con una norma consagrada por un Tratado Internacional?

En respuesta a esta interrogante, esta preferencia no siempre resulta ser satisfactoria, pero por otro lado no podemos dejar de aplicar nuestra Constitución. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) interviene como ente garantizador del ordenamiento jurídico externo para aquellos países que se encuentran suscritos o son parte, aplicando el control de convencionalidad en orden de su armonización.

En el Perú, los jueces deben realizar un examen de análisis para observar la compatibilidad del derecho interno con los Tratados, lo cual no ha sido siempre respetado. En nuestro país, este avance es tardo y no permite que las decisiones adoptadas por los Tribunales Internacionales conserven el respeto de sus disposiciones a través de nuestro ordenamiento.

¿Debe el derecho interno adecuarse a los principios y disposiciones de los Tratados Internacionales, o éstos ajustarse a los principios del ordenamiento interno para ser incorporados?

Cada Estado tiene un concepto distinto del control de convencionalidad, por lo que, al no ser unánime, los tribunales de cada país resuelven apartándose de estos Tratados de los que son parte. El derecho internacional público nos dice que el derecho interno debe adecuarse al tratado, de lo contrario, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional.

Una vez ratificado, el Perú se convierte no solo en un integrante más, sino que se adhiere al contenido del Tratado para que las decisiones adoptadas por éste sean alineadas a las leyes internas, no solo desde las que ya existen y son pasibles de ser modificadas, sino también al momento de crearlas.

Según el artículo V Interpretación de los Derechos Constitucionales en el Código Procesal Constitucional Ley 28237: dice expresamente e intenta responder a la pregunta:

(…) Los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales (…)

este artículo nos indica la relación armoniosa que debe ser cumplida por el estado peruano al momento de legislar o ejecutar las mismas en cada caso en concreto.

De acuerdo con nuestro Nuevo Código Procesal Constitucional Ley 31307 se han modificado varios artículos de la norma adjetiva, pero sobre todo hay que prestar atención al artículo VIII de esta Ley, que hace referencia al mismo antes mencionado, en el que se agrega lo siguiente: (…) En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

A primera vista, podría parecer una solución adecuada a esta problemática, en tanto prioriza la misión indeclinable de los tribunales peruanos cuando deben tutelar derechos fundamentales. Sin embargo, esta medida vuelve a quebrantar la armonía entre lo dispuesto por el Estado peruano y los tratados internacionales de los que es parte, poniendo en riesgo no solo dicha relación, sino también el respeto al marco normativo internacional respaldado por tratados y jurisprudencia supranacional.

Dicho esto, ¿por qué aún así cuando se vulnera un derecho fundamental seguimos recurriendo a los Tratados Internacionales siendo el único argumento para defender nuestros intereses, si es que éstos deben encontrarse respaldadas también por nuestra Constitución?

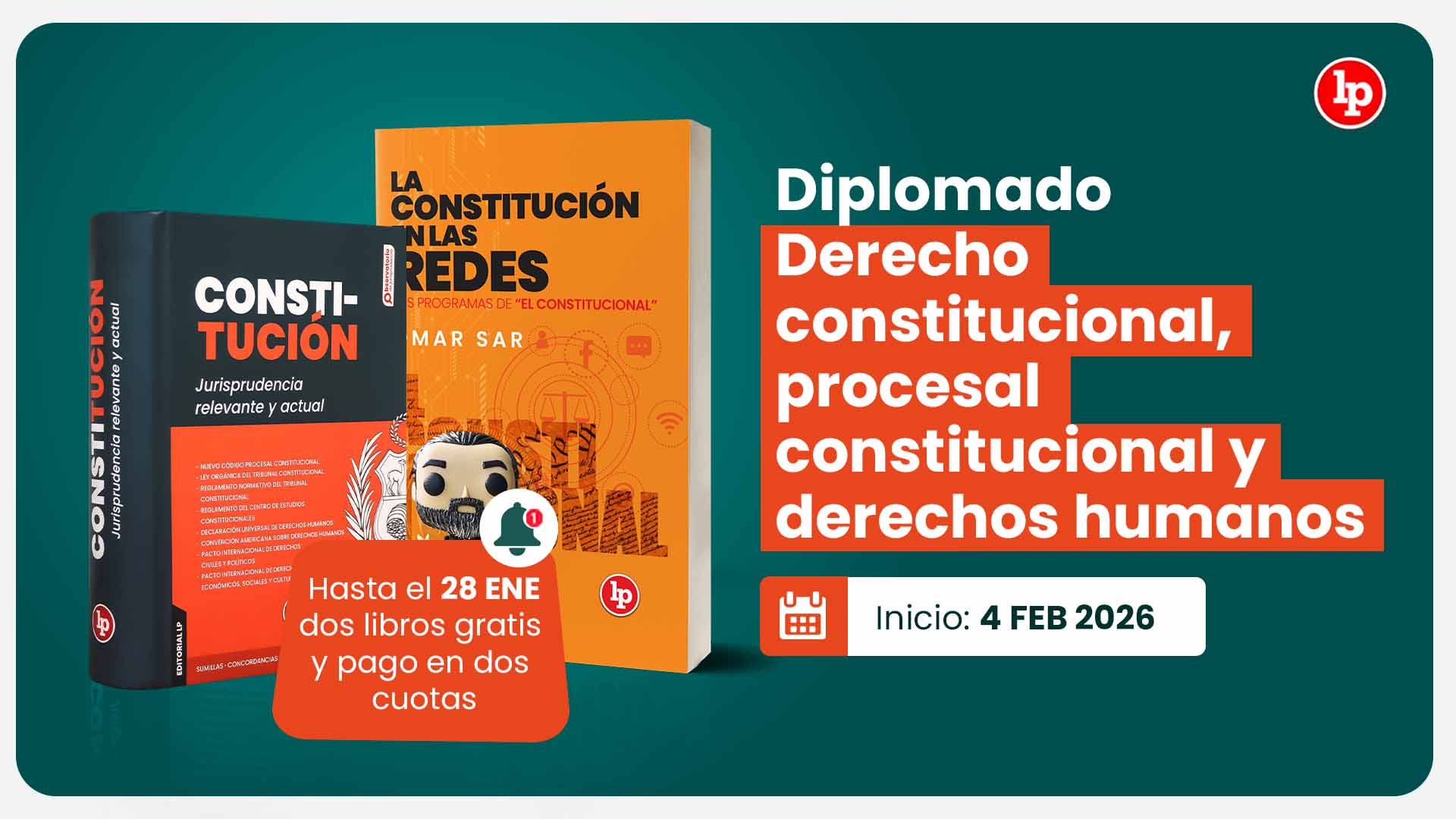

Inscríbete aquí Más información

Es el caso de Ricardo Morán vs Reniec, el cual fue resuelto por el TC (Expediente 00882-2023-PA/TC). Dos mellizos habrían sido procreados por las técnicas de reproducción asistida en California, que posteriormente Ricardo Morán como progenitor tenía la intención de que se les otorgara la nacionalidad peruana por ser hijos de un peruano y que sean inscritos en Reniec solo con el apellido paterno omitiendo la identidad de la madre biológica. Es así como, se debate mucho sobre aquel que recurre a esta tecnología avanzada para lograr la reproducción humana, lo cual dio origen a un largo proceso judicial. Sin tomar en cuenta la indefensión de los menores de edad que iban desarrollándose y creciendo en un país que no le compartía su identidad. Se vulneraban muchos derechos fundamentales, pero sobre todo se negaba el documento de identidad a personas que se encontraban legítimas de obtenerlo.

Según nuestra Constitución, los derechos que se encontraban afectados eran respaldados plenamente, sin embargo, esta defensa era desviada por las peculiaridades del caso.

No se hallaban respuestas en nuestras leyes, por lo que, los argumentos más sólidos de este proceso se encontraron en los Tratados Internacionales, específicamente en la Convención de los Derechos Humanos y Declaración de los derechos del niño, así como su jurisprudencia, que se convierten en precedentes vinculantes, cuya competencia son otorgadas por nuestra Constitución para producir derecho.

Hay que reconocer que el Estado peruano debe implementar una mejor recepción normativa de los Tratados Internacionales, debido a que muchas veces no resulta ser compatible con nuestras bases constitucionales, como es el caso del matrimonio igualitario, que exige una reforma constitucional para que sea adaptado en el Perú.

Es el caso de Susel Paredes vs Reniec (Expediente 02653‑2021‑PA/TC), quien contrajo matrimonio con una mujer en Miami. Posteriormente solicitó la inscripción en Reniec y fue denegado. Hasta que fue vista por el Tribunal Constitucional, que finalmente declaró improcedente su demanda porque nuestra Constitución reconoce solo un tipo de matrimonio, entre un varón y una mujer, quedando desechada cualquier disposición resuelta por la Corte IDH. Señalaron que cualquier cambio en esa materia debe realizarse vía reforma constitucional, y no a través de decisiones judiciales o proyectos normativos simples.

3. Consideraciones

Por lo tanto, estas tensiones y coincidencias surgen en gran medida por la falta de claridad y simplicidad en nuestra normativa. No basta con remitirnos únicamente a la Constitución; las normas de menor jerarquía, como leyes, decretos y reglamentos, también deben desarrollar con precisión aquellas áreas en las que existen vacíos o ambigüedades legales. Esto no implica necesariamente que la Constitución deba ser modificada o reformada, sino que, por el contrario, debe mantenerse como el pilar fundamental de convivencia, apoyándose en una legislación complementaria que permita evitar dilaciones innecesarias al momento de reconocer o denegar un derecho.

Las disposiciones del derecho interno tienen el mismo valor que las emitidas por los tribunales internacionales, siempre que exista compatibilidad entre ambas. Esta equivalencia debe responder a una armonía, no debe basarse en una cuestión de soberanía estatal, sino en la garantía y protección de los derechos fundamentales, los cuales deben ser asegurados a través de nuestro propio ordenamiento jurídico.

Sobre la autora: Mariana Rodriguez Sifuentes es bachiller en derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ)

![Juez Concepción rechaza recusación propuesta por la defensa de Mateo Castañeda [Informe 559-2025-9-5002-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mateo-Castaneda-1-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) no puede desalojar extrajudicialmente a la empresa que ocupa un predio, supuestamente, del Estado ya que esta posee títulos de propiedad inscritos en el Registro [Exp. 00161-2022-PA/TC, ff. jj. 6-12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-16-218x150.jpg)

![Principio de primacía de la realidad para verificar pago de alimentos en delito de omisión a la asistencia familiar [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Giammpol-Taboada-Pilco-LPDerecho-218x150.png)

![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![¿Es legalmente viable que la entidad obligue a un servidor civil a laborar en horarios y días no habituales (como feriados o días no laborables) sin que dicha condición haya sido comunicada previamente? [Informe Técnico 00500-2015-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/trabajo-remoto-documento-servir-LPDerecho-218x150.png)

![El derecho a vacaciones anuales, corresponde a todo trabajador que haya completado un año de servicios continuos, equivalente a un minimo de seis dias laborales, sin importar el tipo o tiempo de jornada de trabajo realizad (doctrina jurisprudencial) [Casación 35267-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-218x150.jpg)

![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-100x70.jpg)

![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-324x160.jpg)

![Juez Concepción rechaza recusación propuesta por la defensa de Mateo Castañeda [Informe 559-2025-9-5002-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mateo-Castaneda-1-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Basta que Sunat notifique sus actos en el buzón electrónico SOL del contribuyente para que sean válidos; no está obligada a usar medios adicionales para asegurar que el contribuyente se entere [Tribunal Fiscal 11703-11-2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/tribunal-fiscal-ministerio-economia-finanzas-LPDerecho-100x70.jpg)