Luego del debate que se ha abierto en torno al caracter facultativo de la concliación, compartimos con ustedes este sustancioso texto de un astro del derecho peruano, Miguel Antonio de la Lama (Lima, 1839-1912), uno de los mayores divulgadores del derecho de su época, a quien Ramos Núñez llamó con justicia «el jurista mediático».

Lea también: ¿Ha muerto la conciliación extrajudicial?, por Mariano Vásquez

Como recuerda Martín Baigorria en una nota, la producción impresa de Antonio de la Lama fue «múltiple y oceánica: desde 1862 hasta el año de su muerte, da a la imprenta una cincuentena de volúmenes sobre todas las áreas del conocimiento jurídico imaginables. Su monumental edición concordada del Código Civil de 1852 se acercará —peligrosamente— a las 1.200 páginas en letra menuda».

Precisamente el fragmento que compartimos ahora habita las páginas de sus comentarios al Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, publicados hacia el año 1905. Sin más preámbulo, aquí lo tienen:

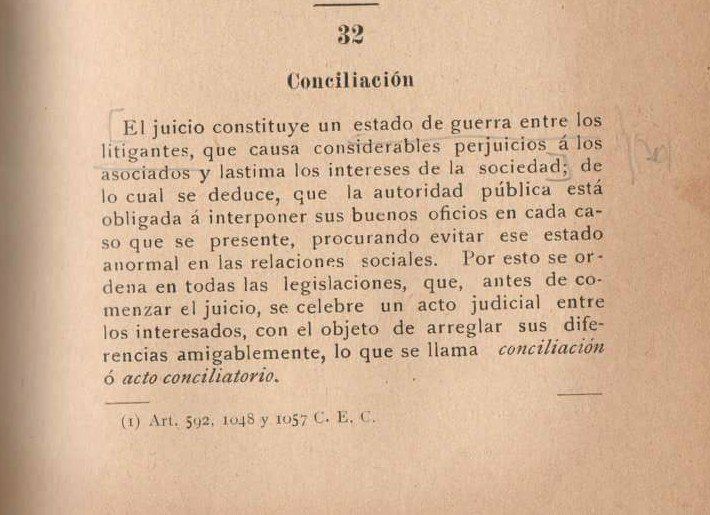

Conciliación

El juicio constituye un estado de guerra entre los litigantes, que causa considerables perjuicios a los asociados y lastima los intereses de la sociedad; de lo cual se deduce, que la autoridad pública está obligada a interponer sus buenos oficios en cada caso que se presente, procurando evitar ese estado anormal en las relaciones sociales. Por esto se ordena en todas las legislaciones, que, antes de comenzar el juicio, se celebre un acto judicial entre los interesados, con el objeto de arreglar sus diferencias amigablemente, lo que se llama conciliación o acto conciliatorio.

Así, «ya en la legislación hebrea debieron conocerse las exhortaciones a la conciliación por medio de la autoridad judicial, si se atiende al espíritu de mansedumbre y de concordia que adornaba a los antiguos patriarcas; y a que la Iglesia, heredera de aquel espíritu, ha procurado en todos tiempos terminar las contiendas judiciales por medios conciliatorios. Así, los atenienses daban fuerza de ley a las transacciones que celebraban los llamados a juicio, y antes de comparecer en él; y los romanos trasladaron a las leyes de las Doce Tablas estas disposiciones, al paso que edificaron el templo de la Concordia no lejos del Foro, y levantaron la columna de Julio César, a cuya base acudía el pueblo á ofrecer sacrificios y a transigir los procesos, jurando quedar terminados por el nombre del padre de la Patria.[1]

Más; «el juicio de conciliación no tuvo una forma marcada, sino desde el establecimiento del cristianismo. La ley de las Doce Tablas no hacía sino dar fuerza a las composiciones y arreglos de los litigantes; no estableció una magistratura que tomase la iniciativa en la avenencia. El templo de la Concordia podía mirarse como una excitación poética; la columna de César fue erigida por el buen sentido de los litigantes, y no por disposición del legislador. ¿Pueden compararse estos ensayos con el tribunal de un obispo, que, inculcando las palabras del Evangelio, empleaba todo el poder de una religión de paz y caridad, para calmar el enardecimiento de sus súbditos? Entre los gentiles vemos una sombra: desde el cristianismo hallamos la realidad.»

«La innovación más moral que debemos al Derecho Canónico, es el establecimiento del ensayo previo de la conciliación. La Iglesia, en efecto, siempre animada de un espíritu de fraternidad y de concordia, jamás pronunciaba una sentencia condenatoria, sino a pesar suyo y cuando no le quedaba abierto otro camino. Antes de entrar en el conocimiento del pleito entablado por las partes que comparecían ante su jurisdicción, trataba de conciliarlas, de intentar una transacción; y sólo cuando no producían resultados favorables sus esfuerzos, procedía a la decisión del litigio. Honorio III prescribió formalmente la necesidad del preliminar de la conciliación, y declaró, que en todo negocio en que ésta fuera posible, tenían los jueces, no sólo la facultad, sino la obligación y el deber de tratar de conciliar a las partes, sin preocuparse del rigor del Derecho, deteniéndose en el principio del pleito. Y como la citación no se hacía entonces sino mediando permiso del juez, se estableció en la práctica de los tribunales eclesiásticos, no providenciar dicha citación, sin que previamente se hubiese probado, si había ánimo serio y deliberado de seguir el litigio, y si se habían intentado las vías amigables convenientes para conciliar a las partes.»[2]

La jurisdicción dé la Iglesia en su origen consistía, no tanto en hacer litigar ante ella, cuanto en impedir que se litigara.[3]

El ejemplo sublime y fecundo en resultados que presentaba la Iglesia, atajando infinidad de litigios por medio de las exhortaciones judiciales, no podía menos de propagarse por todas las naciones cultas. Así vemos adoptados estos medios conciliatorios en España, Holanda, Inglaterra, Francia, Prusia, Dinamarca, Noruega y otros varios países.[4]

Con razón dice Voltaire: «la mejor ley, el uso más excelente, el más útil que yo he visto, es el practicado en Holanda. Cuando quieren litigar dos personas, tienen que acudir primeramente al tribunal de los jueces conciliadores. Si se presentan las partes con abogados o procuradores, se hace retirar a estos últimos, como se separa la leña del fuego que se quiere apagar. Los conciliadores dicen a los partes: «sois unos locos en gastar vuestro dinero, en haceros mutuamente desgraciados: vamos a conciliaros sin que os cueste nada». Si el furor de litigar es demasiado fuerte en los litigantes, se les cita para otro día, a fin de que mitigue el tiempo los síntomas de su enfermedad: después les envían los jueces a pensar por segunda y tercera vez, y si es incurable su locura, se les permite litigar, como se abandona a la amputación de un cirujano los miembros gangrenados, y entonces hace su oficio la justicia.»

Por lo expuesto se llega al convencimiento de la alta importancia e influencia social de la conciliación, y que, por consiguiente, es uno de los actos que debe llamar la atención de los legisladores y de los jueces, lo que desgraciadamente no sucede entre nosotros: la falta de cualidades en los jueces conciliadores y la insuficiencia de las diligencias que se practican, han hecho inútil una institución tan importante.

Este desconsolador resultado es, indudablemente, el que produjo en nuestro malogrado compatriota y muy distinguido jurisconsulto, el doctor don Toribio Pacheco, el deseo extraviado de que «se borre de los Códigos ese requisito superfluo y embarazoso de la conciliación», agregando: «Téngase presente que si un individuo está animado del deseo de evitar un pleito, no aguardará para ello la conciliación y por mucho que se diga en favor de ésta, nos parece que han de ser muy pocos, acaso ninguno, los litigios que haya precavido».

Contestamos: la conciliación tiene por objeto, precisamente, inocular ese deseo, en lo cual se esfuerza el juez avenidor; y es bien sabido que las diferencias entre los hombres terminan con frecuencia, cuando hay quien los ponga en contacto y haga que entiendan; si la conciliación no precave muchos litigios, culpa es de los legisladores y de los conciliadores, y no un defecto de la institución: lo que siendo bueno en sí adolece de imperfecciones, se reforma y no se destruye.

A este respecto dice Dalloz: «Verdaderamente es una idea feliz, seductora, y que podía ser fecunda en resultados satisfactorios, obligar a las partes desde el origen de sus diferencias, y antes de poder hacerse abrir las puertas de la justicia, a presentarse ante un juez conciliador, que sin tener derecho de juzgar el asunto que suscita la controversia, tiene la misión de inducir a las partes, por medio de consejos imparciales y de reflexiones desinteresadas, a conciliarse y transigir entre sí, haciéndose concesiones recíprocas y renunciando a su intención de promover el litigio. Ejercida esta institución por hombres hábiles, y que infundieran respeto y estimación por sus luces y su probidad podría prevenir multitud de litigios y de enemistades. Así que, desde luego seríamos sus defensores, si comprendiendo el legislador toda la importancia de la doble misión confiada a los jueces del tribunal de primera instancia más acreditados por el saber y la experiencia, y si realzara sus funciones, ya fuese asignándoles un sueldo digno y elevado, ya realzado su grado jerárquico que podría ser el mismo que el de presidente de tribunal».

“El juez avenidor debe ser, como dice Caravantes, una persona prudente, imparcial, de buena fe y sano consejo, que inspire ascendiente y señale a las partes, prontas a lanzarse en la arena judicial, todos los peligros, todos los sinsabores y pérdidas que se exponen; que les indique los funestos efectos a que puede conducirles su empeño en seguir un litigio, les aconseje e ilustre sobre la avenencia que les es más conveniente; que trate de excitar la piedad de un acreedor sobrado riguroso, y de despertar la buena fe en el ánimo de un deudor desconfiado, hiriendo los resortes más a propósito para conmoverlo, e infundiéndole ideas de equidad y de justicia que le hagan aproximarse a los límites de una transacción o conciliación equitativa».

Para desempeñar tan ardua misión, que se hace más difícil cuando los ánimos están exaltados, preciso es que el conciliador esté adornado del mayor número de cualidades de ilustración, inteligencia, perspicacia, sagacidad, persuasiva, prudencia, interés por la paz, conocimiento del corazón humano, prestigio, honorabilidad y otras semejantes á las de un diplomático.

Dalloz, en el párrafo trascrito, expresa la idea de que el juez conciliador sea distinto de aquel a quien incumbe conocer del juicio, y así debe ser; porque de lo contrario, resultarían estos inconvenientes: 1° la influencia que puede ejercer en definitiva el juez conciliador, contra el que no quiso someterse a su alta mediación; y 2°, la presunción desfavorable que se forma contra el que no quiso acceder a los ruegos y persuasiones pacíficas de su adversario, que por otra parte pudiera ser un litigante sin derecho, redundan en perjuicio de la imparcialidad del juez.

Finalmente; de la naturaleza del acto conciliatorio, y no juicio como lo llama el Código, se deduce que es personalísimo; y la ley lo supone así, aunque no lo expresa, desde que no lo enumera entre los actos para los que los apoderados necesitan poder especial, como lo haría en caso contrario; sin embargo, vemos con frecuencia que se admite a los apoderados, y aun cuando no tengan facultad de transar.

Siempre nos hemos preocupado de la reforma de una grandiosa institución, sobre los fundamentos de las bases apuntadas; y la hemos proclamado incesantemente en la Universidad, en las columnas de «El Derecho» y «La Gaceta Judicial», en nuestra obra de Práctica Forense, y cuantas veces se nos ha presentado la ocasión; convencidos como estamos de que ella evitará multitud de litigios: en bien positivo del país, de la administración de justicia y de los particulares; pero nuestra débil voz no ha encontrado eco en los altos personajes que intervienen en la formación de las leyes.

Insistimos, no obstante, y reproducimos a continuación las bases para la ley de reforma:

- Que un vocal o juez jubilado, u otra persona de reconocida honorabilidad e influencia social, sea un juez conciliador; con la obligación de explicar a las partes las leyes positivas que contraríen sus pretensiones y los principios de justicia y de equidad que asistan al contendiente, y de proceder conforme; si las indicaciones que dejamos hechas.

- Que dicho juez tenga derecho a un honorario moderado, que los interesados pagarán por iguales partes, sólo en el caso de resultar avenimiento.

- Que si el demandado no comparece a la conciliación, después de acusadas dos rebeldías, el avenidor lo declare contumaz; y el juez ante quien se presente el demandante con esta constancia, siga el juicio en rebeldía, sin admitir escrito del reo mientras no acompañe un certificado de haber intentado en vano la conciliación por su parte.

- Que, en este último caso, cuando el reo intente la conciliación para que se le alce la contumacia, si el actor no comparece a la segunda citación, el avenidor lo declare contumaz; y con esta constancia, el juez de la causa dé por desierta la demanda.

- Que, si no comparece el que intenta la conciliación, se señale nuevo día; y si no comparece tampoco, siendo el actor, se declare sin lugar su acción; y si el reo, no pueda volver a pedir que se alce la contumacia.

- Que, en los tres últimos casos, el rebelde pague el honorario del juez avenidor.

[1] Suetonio, In Jul, Caesar 85.

[2] Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1855, París.

[3] Fleury.

[4] Vicente y Caravantes.

![[VÍDEO] Delia Espinoza dictó clase sobre el proceso especial contra altos funcionarios](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-DELIA-ESPINOZA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Fail: Jueces superiores absolvieron a procesado al considerar, erróneamente, que era menor de edad [Casación 250-2022, Selva Central]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El juez debe resolver las apelaciones formuladas en sede constitucional, a pesar de que el recurrente no haya sustentado los agravios correspondientes, en virtud de la especial naturaleza de los procesos constitucionales [Pleno Jurisdiccional Nacional Constitucional y Procesal Constitucional, 2023, p. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/JUEZ-FORMULADAS-CONTITUCIONAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Jurisprudencia del artículo 200.5 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)

![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)

![TC: Seis reglas de interpretación constitucional sobre la duración y extinción del CAS, respecto de los artículos 5 y 10.f del DL 1057, modificados por la Ley 31131 [Exp. 00013-2021-PI/TC, f. j. 116]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-22-218x150.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)

![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)

![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)

![[VÍDEO] Delia Espinoza dictó clase sobre el proceso especial contra altos funcionarios](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-DELIA-ESPINOZA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)