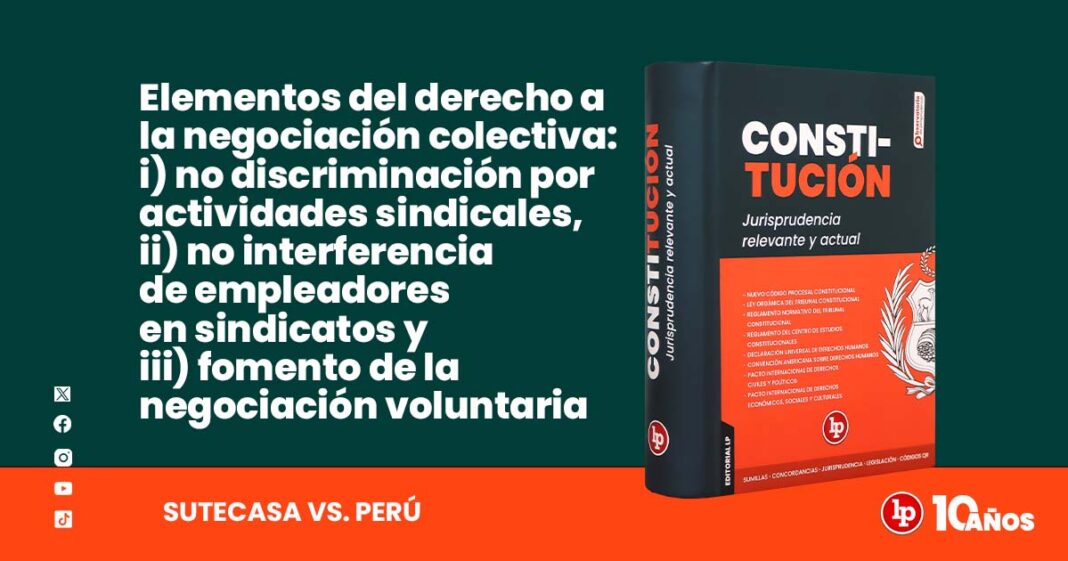

Fundamento destacado: 199. Con fundamento en lo anterior, la Corte reitera lo señalado en la OC–27/21, en el sentido de que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses. De esta forma, en consideración a lo señalado por los Convenios N°. 98 y 154 de la OIT, los Estados deben abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos a ejercer el derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representen, lo que implica que las autoridades se abstengan de intervenir en los procesos de negociación. Por lo tanto, tal como lo ha señalado el Comité de Libertad Sindical, la intervención del Estado para limitar la negociación colectiva viola el derecho de las organizaciones de gestionar sus actividades y formular su programa[207]. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas que estimulen y fomenten entre los trabajadores y las trabajadoras, y los empleadores y las empleadoras, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones del empleo[208]. Además, la Corte reitera lo establecido en la OC–27/21 y recuerda que el derecho a la negociación colectiva, como parte esencial de la libertad sindical, está compuesto de diversos elementos, que incluyen, como mínimo: a) el principio de no discriminación del trabajador o trabajadora en ejercicio de la actividad sindical, pues la garantía de igualdad es un elemento previo para una negociación entre empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras; b) la no injerencia directa o indirecta de los empleadores en los sindicatos de trabajadores y trabajadoras en las etapas de constitución, funcionamiento y administración, pues puede producir desbalances en la negociación que atentan en contra del objetivo de los trabajadores y las trabajadoras de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo mediante negociaciones colectivas y por otros medios lícitos, y c) el estímulo progresivo a procesos de negociación voluntaria entre empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras, que permitan mejorar, a través de contratos colectivos, las condiciones del empleo.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE ECASA (SUTECASA) VS. PERÚ

SENTENCIA DE 6 DE JUNIO DE 2024

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante «la Corte Interamericana» «la Corte» o «este Tribunal»), integrada por la siguiente composición:

Nancy Hernández López, Presidenta;

Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente;

Humberto A. Sierra Porto, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Ricardo C. Pérez Manrique, Juez, y Verónica

Gómez, Jueza,

presente, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Gabriela Pacheco Arias, Secretaria Adjunta

de conformidad con los artículos 62.3 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante «la Convención Americana», O «la Convención») Con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante «el Reglamento O «el Reglamento de la Corte»), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El caso sometido a la Corte. – El 16 de noviembre de 2020 la Comisión interamericana de Derechos Humanos (en adelante «la Comisión») sometió el caso Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (en adelante también «SUTECASA») contra la República del Perú (en adelante «el Estado», «Perú» o «el Estado peruano») ante la Corte. De acuerdo con la Comisión, el caso se relaciona con las presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habrían sido cometidas por el incumplimiento de fallos judiciales emitidos a favor de los miembros de SUTECASA. La Comisión consideró que, a lo largo de 26 años, las autoridades judiciales sustanciaron un proceso de ejecución de sentencia sin resolver de manera definitiva los debates principales, lo que es incompatible con el derecho a que las sentencias judiciales en firme sean debidamente ejecutadas mediante mecanismos efectivos y oportunos. También sostuvo que un lapso de 26 años, sin que se ejecutara una sentencia emitida en febrero de 1993, sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable. Por otra parte, argumentó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la negociación colectiva, debido a que la incertidumbre judicial y falta de generó que este derecho no se haya hecho nivel interno ejecución de las decisiones efectivo en la práctica. Finalmente, consideró violado el derecho a la propiedad privada, debido a que las presuntas víctimas contaban con una sentencia judicial en firme favorable a sus pretensiones, por lo que los eventuales montos que habrían dejado de percibir no ingresaron a su patrimonio.

[Continúa…]

![Las resoluciones «definitivas» son aquellas que concluyen el proceso; en cambio, las «interlocutorias» se emiten mientras el proceso está en curso y no afectan directamente la decisión final del mismo [Queja NCPP 1429-2023, Cajamarca, f. j. 4.8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-TRIBUNAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Tenencia ilegal de municiones. Las municiones halladas en la vivienda del imputado están dentro de su órbita potestativa, al encontrarse a su libre disposición entre sus pertenencias, de modo que no se trata de una tenencia esporádica [Queja NCPP 289-2023, La Libertad, f. j. 4.6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![No se puede inferir que abogado pertenece a una organización terrorista porque se le encontraron documentos relativos a una medida cautelar dirigida a la CIDH por la detención de los miembros del MOVADEF, pues se trata de actos inequívocos de defensa técnica [Exp. 122-2014-0, f. j. 6.b]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Anulan procedimiento disciplinario que suspendió al fiscal Rafael Vela Barba en sus funciones por vulnerarse el debido procedimiento [Exp. 06245-2023-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/Rafael-Vela-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre las 10 sentencias laborales más relevantes del 2025. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/INTERMEDIACION-DANTE-BOTTON-GIRON-LPDERECHO1-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)

![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)

![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

![Confirman prohibición de la eliminación indiscriminada de perros abandonados [Exp. 00291-2018-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/06/maltrato-animal-atropello-perrito-perro-momo-LPDerecho-100x70.png)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![No se puede dejar en indefensión a procesado por no concurrir a audiencia de apelación [Expediente 00504-2017-PHC-TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/audiencia-penal-fiscal-delito-robo-detenido-prision-preventiva12-LPDerecho-324x160.png)