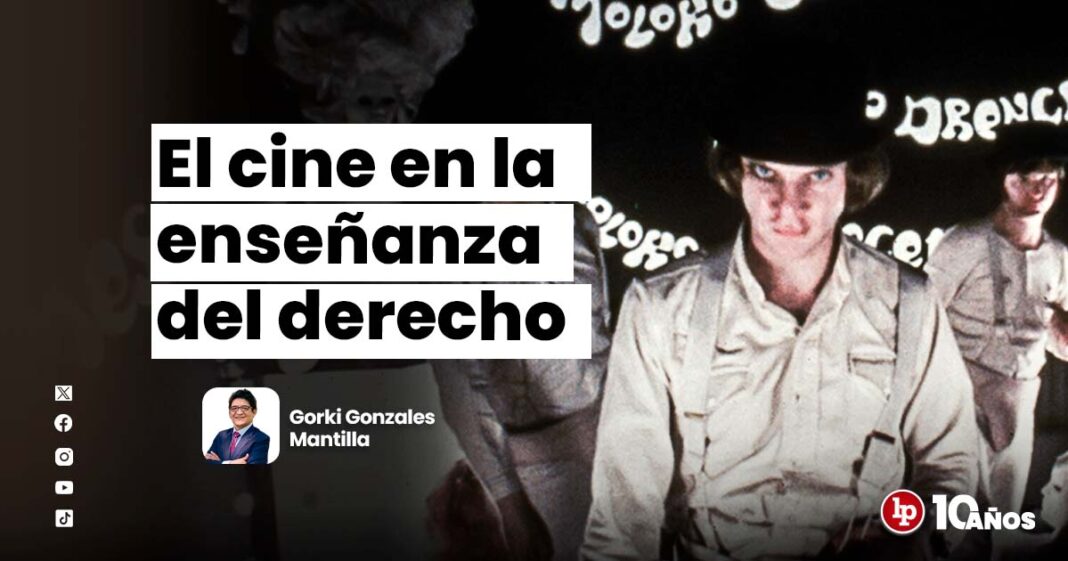

«Siempre he pensado que vincular lo jurídico con el cine o con la literatura, es una necesidad para comprender el correcto significado del derecho como práctica social.»

El profesor Gorki Gonzales responde a nuestra pregunta sobre la importancia del cine en la enseñanza del Derecho.[1]

Desde mi experiencia, he podido reconocer la utilidad del uso del cine como parte de la metodología de los cursos que tengo a mi cargo, pero quizás valga la pena proponer algunas consideraciones sobre las razones que justifican esta idea.

Siempre he pensado que vincular lo jurídico con el cine o con la literatura es una necesidad para comprender el sentido del Derecho como práctica social, indesligable de su relación con la moral. El Derecho es, en este sentido, un ejercicio de interpretación que se extiende más allá del quehacer de los abogados: una actividad que, como recuerda Carlos Nino[2] al reflexionar sobre el razonamiento constitucional, forma parte de “(…) un proceso de interacción colectiva que se extiende en el tiempo”. La dimensión interpretativa tiene, por ello, un carácter constitutivo que robustece el sentido de lo jurídico y su implicancia en la vida social. La comprensión del Derecho se amplifica cuando se confronta esta práctica con otros campos del conocimiento y con expresiones culturales y artísticas como la literatura y el cine, capaces de revelar las tensiones entre justicia, poder y legitimidad en nuestras sociedades[3].

Esta es la primera consideración que justifica este tipo de asociación, es decir, comprender el concepto del Derecho. Por supuesto que este es un problema que corresponde a la teoría legal y está claro que durante mucho tiempo estuvo dominado por las versiones más débiles del positivismo jurídico. Entonces, la idea del Derecho quedaba constreñida a su dimensión formal y la teoría jurídica se dedicada a explicar y legitimar el funcionamiento válido de esta dimensión. Era una teoría circular que aún se sigue enseñando en muchas escuelas de Derecho. En este contexto resultaba —y resulta— completamente extraña la presencia de otras disciplinas para entender el fenómeno legal.

La idea del Derecho en la actualidad no puede prescindir de su relación con la realidad social que antes le resultaba ajena: las prácticas sociales, la diversidad cultural, la moral crítica, el interés público como interés de la ciudadanía y la política son piezas que influyen en la conformación del Derecho. Este rasgo reclama su presencia en la teoría del Derecho y en su definición como tal. Diría que la teoría del Derecho entre nosotros debería hacer el esfuerzo por dejar de ser una réplica mecánica de los patrones europeos como si fueran recetas universales y atemporales. La comparación es una exigencia para repensar esa teoría en función de nuestra realidad y, sin duda, también para proponer nuevas ideas e inaugurar rutas desconocidas, reclamadas por las contradicciones de nuestra sociedad.

Una cuestión que no se puede pasar por alto en estas líneas es la realidad del cine local. En efecto, las oportunidades que existen para el desarrollo de este arte son limitadas en el país. Esto explica la escasa producción cinematográfica, por lo menos en lo que se refiere a las películas que podrían ser aprovechadas desde la enseñanza del Derecho.

Sin embargo, la ventaja del cine es que se trata de una disciplina/arte capaz de representar en su configuración una constelación de disciplinas y puntos de vista que trasciende todas las fronteras. Sus expresiones pueden nutrirse de una multiplicidad de realidades y expresarlas sin ambigüedades. El cine, evocando las palabras de José Carlos Mariátegui sobre Chaplin, puede “(…) asistir a la humanidad en su lucha contra el dolor con una extensión y simultaneidad que ningún artista alcanzó jamás”[4]. El cine es capaz de proyectar en una sola escena siglos de sufrimiento humano y, al mismo tiempo, de proponer a través de su lenguaje los hechos que representan el triunfo de los valores compartidos por una comunidad.

Se podría decir que el cine tiene la posibilidad de recoger, por encima de cualquier otra disciplina artística, los rasgos más sutiles e imperceptibles del paisaje social, de su evolución histórica, de las creaciones que contribuyen con su carácter, así como el valor de las personas que lo conforman; pero al mismo tiempo es capaz de ofrecer los relatos más directos de la injusticia. Entre un extremo y otro aparecen una infinidad de posibilidades que el cine asume también como parte de su propia definición abierta a los desafíos, desde sus propios recursos y la ambición artística que impulsa desde sus narrativas.

Si se reconoce que el objeto del Derecho no se agota en el estudio de las normas positivas ni que sus prioridades conceptuales se agotan en la explicación formal de los contenidos y conceptos; si se toma en serio que la interdisciplinariedad es una función básica de la formación jurídica, entonces resulta indispensable que la enseñanza del Derecho contemple el uso de los medios necesarios para mostrar esa faceta como parte del aprendizaje.

Sobre la base de lo expresado, la película-documental La revolución y la tierra (2019), del director peruano Gonzalo Benavente, además de sus otros méritos, es una pieza relevante desde el punto de vista jurídico y político, que puede ser útil para intervenir desde una perspectiva interdisciplinaria en la formación jurídica. Se trata de una puesta en escena de las líneas que definen el panorama económico, social, cultural y político del Perú antes del proceso de reforma agraria de los años 60. En este tramo de la historia salta a la vista la pregunta sobre la idea del Derecho y las razones que lo justifican: el poder económico de los grupos de terratenientes que se proyecta incluso sobre la vida de las personas que trabajan para ellos: miles de peruanos se encuentran sometidos a un régimen de servidumbre, sin derechos ni posibilidades materiales para exigirlos por el alto grado de represión respaldado por el propio Estado. Un orden abiertamente justificado por el Derecho y la cultura jurídica dominante.

En este punto se explican con más claridad y cercanía los pretextos que debilitan la idea de los derechos y la discriminación en el país: el origen social o étnico y hasta el lugar de nacimiento han sido estigmas que diluyeron la igualdad en la retórica de la promesa Republicana; cómo obviar la comprensión de los derechos fundamentales sin entender su significado concreto en esta realidad. Un orden donde la dignidad o la calidad de sujeto de Derecho es un imposible para enormes conglomerados sociales, por el estado de cosas, por encima de lo que dijeran la Constitución y las leyes. El Estado patrimonial, las clientelas y las relaciones semifeudales, los contratos de enganche, las leyes de conscripción vial e incluso el carácter subordinado de los derechos sociales son las piezas de este orden[5] que aún se proyecta en el presente.

La película de Gonzalo Benavente reivindica una reflexión sobre algunos de los aspectos más centrales de la teoría del Derecho. El concepto del Derecho y sus fuentes formales están a la vista, pues un orden injusto como el que se proyecta está construido sobre una estructura de fuentes del Derecho cuya teoría no puede ser entendida en términos de neutralidad. El significado de la propiedad sobre la tierra y la indefinición sobre los derechos que asisten al derecho sobre el territorio son problemas que permanecen en la penumbra de los laberintos legalistas. Incluso la configuración de las relaciones y la acción de la política en el país aún llevan sobre sus hombros el peso del patrimonialismo, entonces, cómo no incorporar estas consideraciones en el estudio del Derecho Constitucional sin el riesgo de falsificar la realidad.

La colonialidad del poder en el saber jurídico es la clave de este problema y su crítica debe permitir avanzar en una reorientación de la enseñanza del Derecho. En esta perspectiva, La revolución y la tierra cumple un papel fundamental para discutir sobre el facilismo acrítico de las teorías que en años recientes han buscado reeditar debates jurídicos de la Europa continental superados en sus centros de origen y sin contraste local; o el caso del determinismo del análisis económico del Derecho que aparece entre nosotros hacia fines de la década de los 90, se instala con el auspicio ideológico del régimen y justifica la idea del “mercado” como un asunto de fe.

Este enfoque crítico, indispensable en la enseñanza del Derecho, está abierto al conocimiento de toda procedencia, es capaz de reconocer sus compromisos o vínculos y de valorar su importancia en la definición del Derecho y la práctica institucional a partir de nuestra propia realidad. En este extremo es insoslayable la impronta de La naranja mecánica (1971), el clásico de Stanley Kubrick, que trae un torrente de implicaciones sobre la legitimidad del poder, el valor de las personas y la dignidad, el populismo y el utilitarismo en las democracias, el agotamiento o el fracaso del sistema penal carcelario, así como el uso de la violencia. Es una película inagotable por el vastísimo arsenal de texturas artísticas y referencias culturales a las que recurre. En otras palabras, se trata de una pieza cinematográfica fundamental para entender la relación entre el Derecho y la realidad, para identificar el problema de la legitimidad y la justicia como una asociación íntegra, que reclama la necesidad de reconfigurar nuestros referentes anclados en los patrones contractualistas y que exige se desvanezca la grotesca creencia en la infalibilidad hobbesiana de la violencia ejercida por el gobernante.

The People vs. Larry Flynt (1996), del director Milos Forman, abre un amplio haz de preguntas sobre los desafíos y enemigos de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ofrece una caja de herramientas sobre la dinámica de los procesos argumentativos, la pertinencia y corrección de sus usos, todo ello en medio de las disputas y contradicciones que forman parte del proceso social en tiempos verdaderamente difíciles.

La libertad de expresión no puede ser examinada al margen de la realidad histórica, social y política. Su relación con otros derechos, la necesidad de crear condiciones para que sea ejercida, la importancia de su realización para la viabilidad de la democracia, son cuestiones cuya discusión deben hacerse a la luz de nuestra realidad local, pero que las herramientas del cine, en este caso, contribuyen a enriquecerla.

Se entiende, en consecuencia, que el uso del Derecho no discurre como un solitario discurso sino como un plexo de discursos que encuentran la posibilidad de su legitimidad cuando se articulan a través del ámbito que se vertebra desde lo jurídico.

Estos ejemplos muestran un terreno donde la teoría y la filosofía del Derecho pueden ensayar sus interpretaciones, su carga argumentativa, la realización de sus premisas más abstractas; sin embargo, también se trata de un campo donde la práctica legal derivada de cualquier caso puede ser objeto de discusión, redefinición o reconstrucción crítica.

La interdisciplinariedad del Derecho y el cine

Como he dicho líneas atrás, la relación entre el Derecho y la realidad que el cine representa está fuera de toda duda, por lo tanto, la enseñanza legal no debe ofrecerla como una posibilidad de carácter residual ni presentarse como un lujo de élites o moda favorecida por razones que se deben a la popularidad del cine.

El Derecho es un fenómeno que tiene un carácter interdisciplinario, así se demuestra desde que los centros de formación jurídica son influidos por agentes diversos de la vida social, debido a circunstancias de diverso orden económico, cultural, moral o político. En consecuencia, esa realidad es la misma que el cine reutiliza o reconfigura y convierte en imaginarios capaces de proyectar algunos matices de esa realidad en su tono más intenso.

La interdisciplinariedad es un factor esencial en la forma como debe ser encarada la enseñanza del Derecho y el cine es una herramienta de enorme valor para concretar esa finalidad. En esa misma dirección, la realidad social reclama de la práctica legal abogados capaces de ofrecer respuestas comprometidas con ella misma. La interdisciplinariedad es una condición del mejor desempeño profesional de los abogados.

El desafío de la enseñanza del Derecho comprometida con el país exige refutar las visiones coloniales de lo jurídico y afirmar un conocimiento propio, una epistemología que debe ser reivindicada a través del aprendizaje interdisciplinario y comprometido con la transformación de la realidad social.

Teoría de la argumentación jurídica en el cine

La enseñanza del Derecho debe reconocer el peso de la dimensión argumentativa en la configuración del orden legal, en la garantía del Derecho y en el desempeño de la profesión legal. Esta es una consideración fundamental cuando se habla de argumentación jurídica: el conjunto amplio de razones que justifican las decisiones que involucran libertades y derechos en diversos escenarios institucionales.

Me parece que la relación entre cine y Derecho debe considerar lo siguiente: no se trata de usar el cine para emprender una exploración cinematográfica, seguramente valorada por la crítica especializada. Tampoco se debe reducir al recurso de usarlo como ejemplo, como herramienta para ilustrar con las imágenes o la historia alguna situación que luego será analizada en forma convencional desde el punto de vista legal. Este extremo se suele usar con frecuencia y, desde mi punto de vista, al final no sirve para transformar la enseñanza ni genera interdisciplinariedad, sirve únicamente para crear esa apariencia.

La incorporación del cine en la práctica de la enseñanza permite repensar el sentido de la hermenéutica jurídica: la construcción de las razones que justifican las distintas posiciones sobre los hechos y el Derecho se enriquece cuando se integra de todos los hechos y partículas que forman la realidad, cuando se advierte la complejidad del contexto de los casos que no debe seguir siendo solo el contexto o el margen. El reconocimiento del Derecho como disciplina y como fenómeno se ilumina gracias al lenguaje, los símbolos y la puesta en escena de los hechos, las luces y sombras que los envuelven.

Este es un esfuerzo que exige posibilidades diversas: la reflexión abierta guiada por preguntas que orienten y contengan el debate para generar la interpolación de las perspectivas, de modo que se evidencie el sentido robustecido del Derecho a partir de las razones que se pueden obtener del lenguaje cinematográfico, el trabajo ordenado en grupos que puede lograr una discusión más concentrada a partir de preguntas específicas, pero también la reflexión individual como tarea para la casa.

Incorporar la perspectiva que el cine permite a la enseñanza del Derecho es un gran desafío: implica una adhesión a los valores que supone la idea del derecho en su condición de instrumento para construir entornos propicios para la transformación social que permitan la convivencia de los miembros de la comunidad política.

La dimensión argumentativa del Derecho en una película, también clásica, como Doce hombres sin piedad (1957), título en castellano de 12 Angry Men, del director Sidney Lumet, es un ejemplo impresionante del impacto que puede tener sobre la enseñanza del Derecho desde todo punto de vista y, en particular, respecto del que hace referencia a la argumentación.

El problema que representa la deliberación y las diferencias a las que debe enfrentar, no se resuelve en forma automática con más debates racionales entre quienes no son iguales por su posición en la sociedad ni con los votos de las mayorías. La idea de usar el cine como herramienta para el Derecho es que se pueda enriquecer la hermenéutica jurídica con los propios discursos que el cine es capaz de capitalizar y eso es lo que esta película aporta en forma específica. El debate sobre hechos no es un ejercicio plano que puede ser reconducido por lógicas formales desprovistas de la influencia del contexto. En esta película la deliberación de un jurado se muestra desde las limitaciones culturales de sus protagonistas, desde sus compromisos y prejuicios con ellos mismos y con la sociedad.

Más allá de la representación cinematográfica

Es posible que los thrillers legales lleven consigo dosis de extrema dramatización, pero no veo problema en que esto ocurra. La idea, reitero, es que el trabajo de reconstrucción crítica de la relación cine y Derecho no se quede en los aspectos puramente cinematográficos. Más bien, creo que la realidad de algunos procesos y juicios legales en nuestros países puede superar todo pronóstico en cuanto a dramatización y banalización del Derecho se refiere.

En consecuencia, pienso que se debe poner el énfasis en mejorar las herramientas para la reflexión y la crítica del Derecho cuando se recurre al cine. I am Sam (2001), dirigida por Jessie Nelson y, para mayores señas, con Michelle Pfeiffer, Sean Penn y Dakota Fanning como protagonistas, ofrece un escenario perfecto para emprender este tipo de ejercicio. Sirve para romper paradigmas sociales que están legitimados por el Derecho, si se piensa en la discapacidad mental, pero que también funciona para rebatir todos los prejuicios que aún se mantienen vivos en los modelos normativos.

Este es un problema particularmente sensible en nuestro medio, si se piensa en la reforma del Código Civil de la parte que regula lo concerniente a la capacidad civil. La modificación permite superar desde un punto de vista normativo el carácter estigmatizante y anacrónico del ordenamiento jurídico, sin embargo, es evidente que existe una cultura legal en lo profundo de las prácticas de los operadores, jueces y abogados que puede ofrecer resistencia a los cambios que supone esta reforma.

Esta película incide sobre distintos planos de los procesos argumentativos que la realidad de este problema involucra. En lo que toca a lo formal para justificar la necesidad de redefinir el significado de los procesos judiciales desde su función tuitiva, en el ámbito de las razones para reivindicar la necesidad de contar con la dimensión de la moral constituida por el significado de las emociones. Sin embargo, el planteamiento crítico puede escalar a la resignificación del orden democrático.

Al final de todo, se confirma la necesidad de replantear la idea del Derecho en su relación con los factores de la realidad que le proveen sentido práctico y le confieren autoridad. El cine es una herramienta que permite representar esta forma de ejercicios y recoger este tipo de aspiraciones.

Magallanes: justicia y conflicto

Para finalizar, me gustaría recomendar la película Magallanes (2015), del director Salvador del Solar. Es una película que representa muchos de los dilemas que el Derecho ha enfrentado en nuestros países: el debate sobre la justicia, sobre lo efímero de su presencia y, al mismo tiempo, la búsqueda de su realización radical. Esta tensión es uno de los indicadores más relevantes de la historia contada y de las emociones construidas por los personajes.

En primer lugar, la justicia, en distintos momentos y escenas, se alza como un personaje importante en toda la película. Sin embargo, es una justicia incapaz de hacer frente a la brutalidad del abuso contra una joven mujer campesina, en una zona sumergida por la violencia del conflicto armado. Es la injusticia contra la protagonista que enfrenta sus días victimizada en forma perenne por el sistema.

En segundo lugar, las discusiones sobre las teorías de la justicia en su plano más sofisticado, incluso si evocamos a los autores anglosajones más reconocidos, carecen de objeto si no se considera la plausibilidad de las mismas en nuestra realidad, si no hacemos el esfuerzo de conectar la experiencia y la crítica de nuestra parte a las consecuencias de sus postulados. Esta película abre una oportunidad para llevar adelante un ejercicio básico en esta ruta. Permite interrogarse sobre el significado de las diferencias de los participantes de un acuerdo social en medio de un escenario institucional completamente precario, donde las brechas sociales y culturales se mantienen y alientan desde las élites del poder.

Nada más absurdo que persistir en la prédica de una teoría de la justicia liberal donde los diferentes no son una realidad contingente o esporádica. Una realidad marcada por el peso del autoritarismo del poder económico a través de sus alianzas, donde lo menos que muestran las instituciones es imparcialidad. En esta película cobra fuerza el cuestionamiento a la racionalidad como valor universal asumido desde una perspectiva cultural y representado en la ley. Esa misma ley refuerza la violencia contra la protagonista y se sigue proyectando como el poder de las élites legitimado por el Derecho.

[1] La iniciativa surgió a propósito de la entrevista de Nadia Cautivo, directora de la Comisión de Cine de la Asociación “Arte y Derecho” de la Facultad de Derecho de la PUCP. Publicada en Enfoque Derecho en septiembre de 2020. Esta es una edición corregida.

[2] Nino, Carlos. Una teoría de la justicia para la democracia. Hacer, pensar la igualdad y defender libertades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2014. p. 38.

[3] Nino, Carlos. Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y político de la práctica Constitucional. Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 108.

[4] Mariátegui, José Carlos. “Esquema de explicación de Chaplin”. Publicado en Variedades: Lima, 6 y 13 de octubre de 1928. Y, con algunas correcciones, en Amauta, N° 18, p. 71. Lima, octubre de 1928. Véase aquí.

[5] Gonzales, Gorki. “El Derecho y su deuda con Julio Cotler”. Diario La República, 25 de abril de 2019.

![Colusión: Las irregularidades en la convocatoria y ejecución de una ADS —incorrecta determinación de bienes o del valor de mercado; indebida adjudicación; plazos y recepciones irregulares; sobrevaloraciones; y omisión de penalidades— no constituyen simples infracciones administrativas, sino un patrón de concertación [Casación 3441-2023,Lambayeque, f. j. 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Cohecho pasivo especifico: El hecho de que los abogados puedan acudir a los despachos fiscales, sumado a la existencia de una investigación cuya carpeta estuvo a cargo del encausado, constituye un indicio de los actos preparatorios del ofrecimiento al funcionario [Apelación 229-2024,Lima, ff. jj. 5-5.1]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![La condición de abogado y representante de la Fiscalia del encausado no es un factor a considerar objetivamente para determinar la pena dentro del máximo del tercio inferior, pues solo constituyen elementos constitutivos del delito [Apelación 229-2024,Lima, f. j. 14.5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![La falsedad genérica como medio para configurar el delito de aceptación indebida del cargo: Se presentó una solicitud a fin de obtener una licencia por motivos personales cuando, en verdad, tuvo como finalidad ejercer el cargo de ministro [Apelación 21-2025, Corte Suprema, f. j. 5.7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El aumento por extensión de la jornada laboral es remunerativo aunque no se haya pactado como básico [Cas. Lab. 6535-2023, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/laboral-horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-LPDerecho-218x150.jpg)

![El empleador puede asignar labores temporales siempre que esten en la misma categoría remunerativa [Casación 30775-2024, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Sunafil debe aplicar la sanción teniendo en cuenta el número de trabajadores que laboraba en cada obra y no el total [Casación Laboral 17464-2023, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunafil-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)

![Jurisprudencia del artículo 200 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)

![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)

![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)

![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![El aumento por extensión de la jornada laboral es remunerativo aunque no se haya pactado como básico [Cas. Lab. 6535-2023, Callao]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/laboral-horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-LPDerecho-100x70.jpg)

![El empleador puede asignar labores temporales siempre que esten en la misma categoría remunerativa [Casación 30775-2024, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-100x70.jpg)